この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。

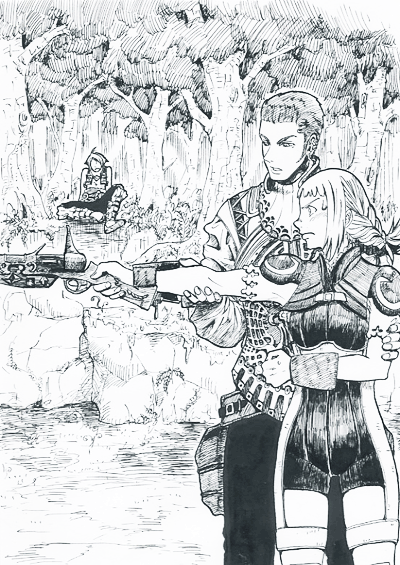

「2016年3月16日Final Fantasy XII発売10周年おめでとうございます!」企画の描き下ろしです。サンクロンさんが描かれたイラストをもとに私がストーリーを起こしました。全四話の予定です。

どうしてパンネロだけ贔屓されているのかヴァンにはわからない。ヴァンは憮然として楽しそう(と、ヴァンには見える)にしている2人を眺めながらイライラした気持ちになる。

バルフレアはパンネロに、熱心に銃の使い方を教えてやっている。ライセンスさえ取ればパンネロでも銃を扱うことはできる。だが、どうしても銃を撃つアクションが遅くなってしまうのが悩みだそうだ。何故ヴァンがそれを知っているかと言うと、パンネロ自身がそれを悩んでいて、それで練習に付き合ったことがになったからだ。だが、直感的に武器を使いこなし、考えるよりも体が動いてしまうヴァンに武器の扱いのコツを説明し、さらにはパンネロの動きを見て改善するところを指摘するのはとても難しい。

「だからさ、腕を、もっとこうだよ!」

言われてパンネロが腕をまっすぐに伸ばし、銃口を的に向ける。だが、それだと撃った時の反動がダイレクトに伝わり、肘と肩を痛めてしまう。そう伝えたいのに、幼なじみの気安さで、言葉遣いがつい乱暴になってしまう。

「違うって!もう、よく見ろよ!」

「見てもわかんないよ!ちゃんと言って!」

パンネロも負けじと言い返す。いつもならヴァンが言葉にしづらいことを察してやるのだが、武器の扱いを習いながらそんな風に気遣いするのは難しい。とうとう言い争いになった2人の頭に、大きな手がぽん、と同時に乗っかった。

「こら、ヴァン。女の子相手に、なんて言い草だ?」

2人が同じタイミングで手の持ち主の方を見上げる。あどけなさの残る可愛らしい顔がこちらを同時に向いて、バルフレアは思わず笑みがこぼれそうになる。将軍サマならここで相好を崩すところだろうが、

(子ども好きなんて、この最速の空賊の名が廃るぜ。)

と、バルフレアは表情を変えないでおく。

上手く銃の使い方を伝えられなくてイライラしていたヴァンは、むっと口を歪め、パンネロはしょぼん、と下を向いてしまう。

「それだと銃の重みで腕が下がって銃口も下がる。撃った反動もまともに食らっちまうぞ。肘と肩があっという間におシャカだ。」

2人が、また同時にバルフレアを見た。ヴァンはなかなか言葉にできなかったことをあっさりと言われ、パンネロは練習に参加してきたバルフレアに驚いたのだろう。バルフレアは笑いを堪えるのに必死だ。あまりにもタイミングが合いすぎて、幼なじみというよりも、まるで双子のようだと思う。行動のタイミングで同じだったり、好きな食べものが同じだったり、好きな色が同じだったり。前にアーシェが、

「あなたたち、本当に仲が良いのね。」

と、感嘆して言った時も、2人同時に顔を見合わせ、そうして訝しげにお互いを見て、そのまま同時にアーシェを見て、

「小さい頃から一緒だったからな。」

「家族みたいなものです。」

(家族…ねぇ……)

兄弟のようではなく、双子のよう。兄弟のようではなく、家族のよう。さっきも言い争いをしていたが、

(あれはつまり、お年ごろってことだな…)

バルフレアはフッ、と笑うと、パンネロの体を横向きにし、肘の下を支えてやる。

「肘は軽く曲げるんだ。手首も反動を逃しやすいように柔らかくだ。」

「あ、ハイ……」

パンネロは殊勝にうなずき、言われたように肘を軽く曲げる。

「肩は的に向けて垂直だ。…そうだ、ブレないようにな。」

そう言って、バルフレアはパンネロの背後に周り、背筋を伸ばしてやり、体を支えてやる。バルフレアとパンネロの体が近づき、寄り添ったのに、ヴァンはカッとなった。同時に何故か見ていられなくて、目を背けてしまう。いっちょ前に、ヤキモチか。そう思いつつバルフレアは気がつかないフリをして、パンネロに銃の撃ち方を教える。

「重心を落とせ。でないと的がぶれる。銃は当たりゃいいが、でかいダメージを与えたかったら狙いは外すな。」

「はい!」

パンネロは真剣な顔でうなずき、

「引き金を引いてもいいですか?」

「“引き金を引いていい?”で構わない。」

「でも……」

「一緒に旅をするようになって、何日だ?しかも先は長いんだ。」

バルフレアの気さくな言葉に、パンネロが肩をすくめ、うれしそうにフフッと笑った。色気や艶やかさはない。だが、風に揺れる野の花とか、水たまりに映る日の光とか、そんな素朴なぬくもりをバルフレアに思い出させるような笑みだった。

「いい顔だ。」

「銃の練習には関係ないでしょ?」

「リラックスした方がいいさ。よし、撃ってみろ。」

パンネロはすぅっと息を吸って、それから顔をキッとひきしめると、引き金を引いた。火薬の破裂する音と共に飛び出した弾丸は、的の真ん中を見事に撃ちぬいた。驚いて目を丸くしてるのはパンネロだけではない。ヴァンもあんぐりと口を開き、2人を見つめている。パンネロはど真ん中を撃ち抜けたのがよほどうれしかったのか、目を輝かせてバルフレアを見上げ、

「すごい……!」

「なかなかやるな。」

「そんな…バルフレアさんの教え方が良かったから……」

そう言われてヴァンは立場がない。バルフレアがヴァンの方を向いて、にやり、と笑ったのにこらえきれず、ヴァンは立ち上がると2人を背にし、その場を後にした。

*****************

バルフレアが新しい銃を手に入れたのは昨日のことだ。古いのはいつも売り払ってしまうのだが、今回はそれを持ち帰ってきたのにヴァンはすぐに気がついた。が、「それをくれよ」と、声をかける前に、バルフレアはその銃をパンネロに渡してしまったのだ。

「なんでだよ、ずりーよ!」

「俺がこいつをお前にやるって、いつ約束した?」

拗ねるヴァンに、バッシュが穏やかに言い聞かせる。

「ヴァン、パンネロは戦闘中にMPが切れると、何も出来なくなってしまう。バルフレアはそれに気付いていたんだ。その時は銃が扱えると後方支援に切り替えることができる。」

ヴァンは眉をぴく、と跳ねさせた。誰よりもパンネロの近い所に居ると思っていた自分が気が付かなかったことを、バルフレアが気づいたのが面白くない。でも、と口を開きかけたところにバッシュがたたみかける。

「我々が生き残り、帝都にたどり着くために必要な手段だ。」

バルフレアに銃を渡され、目を丸くしていたパンネロが驚いてバルフレアを見上げる。

「お嬢ちゃんが扱い易いように、ちょっとばかりいじってある。余分な飾りも取っ払った。だいぶ軽くなってるはずだ。」

驚いたパンネロの顔の頬に朱がさし、きゅっと口角が上がる。目が細められ、優しい光の線になった。

「バルフレアさん、うれしい!ありがとうございます!」

「“バルフレア”でいい。可愛い女の子に、贈り物をするのは男の役目だ。」

「そんな…可愛いだなんて……」

照れて俯いてしまう初な反応が悪くない。バルフレアはパンネロの頭の上に手を置き、ぽんぽん、と軽く叩いてやる。

「そいつの扱いは、そこでむくれてる坊っちゃんに教わってくれ。」

「子供扱いすんなよ。」

バルフレアは珍しく、鋭い目でヴァンをにらんだ。

「ヴァン、お前は接近戦型だ。なのにこの前、スタミナ切れ起こしてただろ?お前の戦い方ってのは場数を踏んでないぶん、まだまだ荒い。もっと鍛えないとな。」

図星をつかれ、ヴァンは言葉を返せず、唇を噛み締めた。

*****************

「…なんだよ、パンネロのヤツ!」

足元の石を蹴飛ばし、どこに行くでもなく、ぐるぐると歩き回る。

「だいたいさ、バルフレアも、ずりーんだよ。あの銃、俺が狙ってたのに…!」

木の銃床に、細かく唐草の文様の彫刻が入った重厚なデザインで、ヴァンがずっと欲しがってたのを、バルフレアは知っていたはずなのに。

「バルフレアは女に甘いんだよ。だからパンネロにも……」

そう呟いて、心臓がどくん、と跳ねた。

(……女?)

パンネロが?そう思ったとたん、胸がざわめき始めた。ヴァンは慌てて頭を振る。

「パンネロは、そんな、まだ、俺たち、子ども……だし……」

滞在した街で、男だけで夜の酒場に繰り出したことがあった。その時、バルフレアは当たり前のように隣に座った女達に声をかけ、酒をおごり、話し込んで、そうしていつの間にか姿を消していた。バッシュは仕方ないなと黙認していたが、ヴァンにどう言ったものか困っていた。

「別にさ、俺、気にしてねーし。」

ヴァンがそう言うと、バッシュは困ったように笑った。

「街に滞在する間、羽根を伸ばすくらいは構わんが……」

「俺もそう思うよ。アーシェが知ったらうるさいから、黙っておこうぜ。」

「うむ、だが……」

「ったくさ、しょうがねーよなぁ!」

おそらくバッシュはヴァンへの影響を心配したのだろう。まったく、バッシュらしい。ヴァンの物分りの良さにホッとしていたのが見てとれた。結局、バルフレアが戻ってきたのは明け方だった。女性陣はとっくに休んだ後だったし、バッシュはイビキをかいて熟睡してた。自分のベッドの前を横切ったバルフレアからは甘やかな香水の香りがした。

少年らしい潔癖さから少しばかり嫌悪を感じ、同時に羨ましいような気もした。だが、一緒にいた女はヴァンの知らない女だし、そうやって一夜限りの恋を楽しむ大人がいることも知っていた。そういう大人たちと、自分は違うのだと思っていたが。

だが、その中にパンネロがと思うと、ものすごく不快だ。パンネロは自分と同じ、“こっち側”に居ると思っていたからだ。バルフレアにむやみやたらと踏み込んで欲しくない、触れて欲しくない。

「だいたいさ、パンネロもパンネロなんだよ。」

どうしてだか、イライラの矛先はパンネロにも向いてしまう。

「知らないんだよ、パンネロはさ。バルフレアがあんな風に親切にするの……も……」

一瞬で頭に血がのぼった。まるで見えないポンプで体中の血液を一度に押し上げられたかのようだ。行きずりの相手に酒をおごっていたように、下心があるのだろうか?いや、銃をパンネロに渡した理由には筋が通っていた。長い旅のためだ。パンネロのためだ。

「バルフレアの…方が…教えるのがうまい……し……。」

今度は気管がきゅうっと音を立ててしぼんだかのように息が苦しくなった。

「一番つらかった時に一緒に泣いたのはパンネロで、ずっと俺を心配してくれたのはパンネロで……」

だが、さっきバルフレアと笑い合っていたパンネロの、あんな表情をヴァンは知らない。今まで感じたことのないような焦燥感が、頭の中で、まるで油のきれた歯車のようにキーキーと嫌な音を立てた。じっとしていられなくて、またあてどもなく歩きまわる。喉が渇いた。羽音のうるさい小さな虫が頭の周りを飛び回っているようにイライラする。

時間が経っても、爆発しそうなイライラは落ち着くどころかどんどんと膨らみ、全身に広がっていく。しかし、日が落ちて辺りが暗くなってきた。遠くから獣やモンスターの遠吠えが聞こえてきた。さすがにもう戻らなければと、ヴァンは皆が待つ野営地へとのろのろと歩き出した。